まさに一生モノ。使えば使うほどに味が出る「焚火台」が生まれるまで

90年代前半、キャンプ場に見られた

黒く焼け残った無残な直火跡。

「自然にダメージを与えずに焚火を楽しむ」ための挑戦。

当時、地面むき出しのキャンプ場が多く存在し、焚火は直火で楽しむことが常識とされていた。石を使った効率の良いかまどの作り方や、土の上での着火方法などが教本にも書かれていた時代。しかしその後訪れたオートキャンプブームにより、芝が整えられた直火禁止のキャンプ場が数多く新設された。ルールを守らず直火で焚火を楽しむキャンパーが後を絶たず、私たちは撮影などで多くのキャンプ場を訪れる度に、黒く焼け残った無残な焚火の跡を見ては嫌悪感を覚えた。

「自然にダメージを与えずに焚火を楽しみたい」という明確なコンセプトの下、地表を守りながら焚火を楽しむためのギアの開発がはじまった。

薪や炭の燃焼を促進する逆四角錐。

耐熱実験により導き出した過剰なまでにタフなスペック。

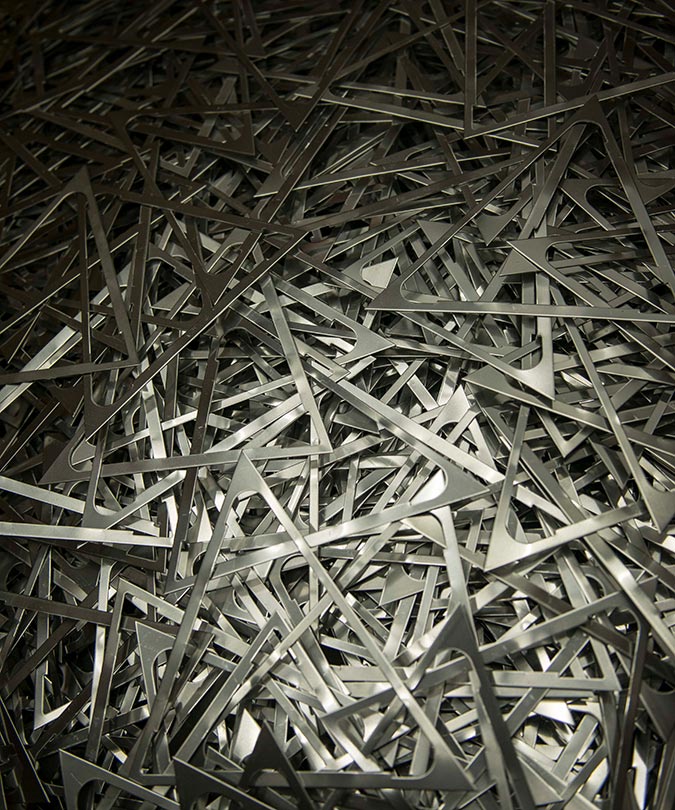

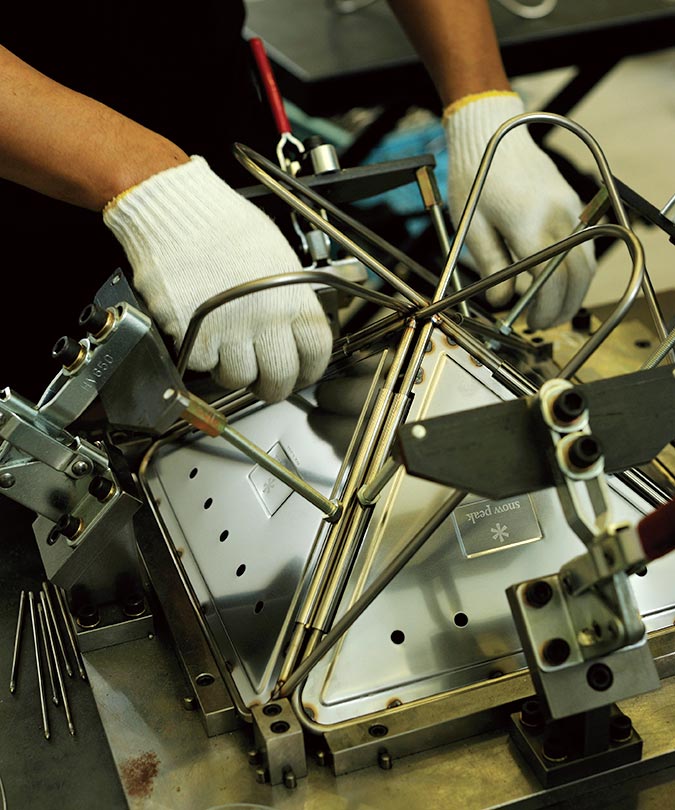

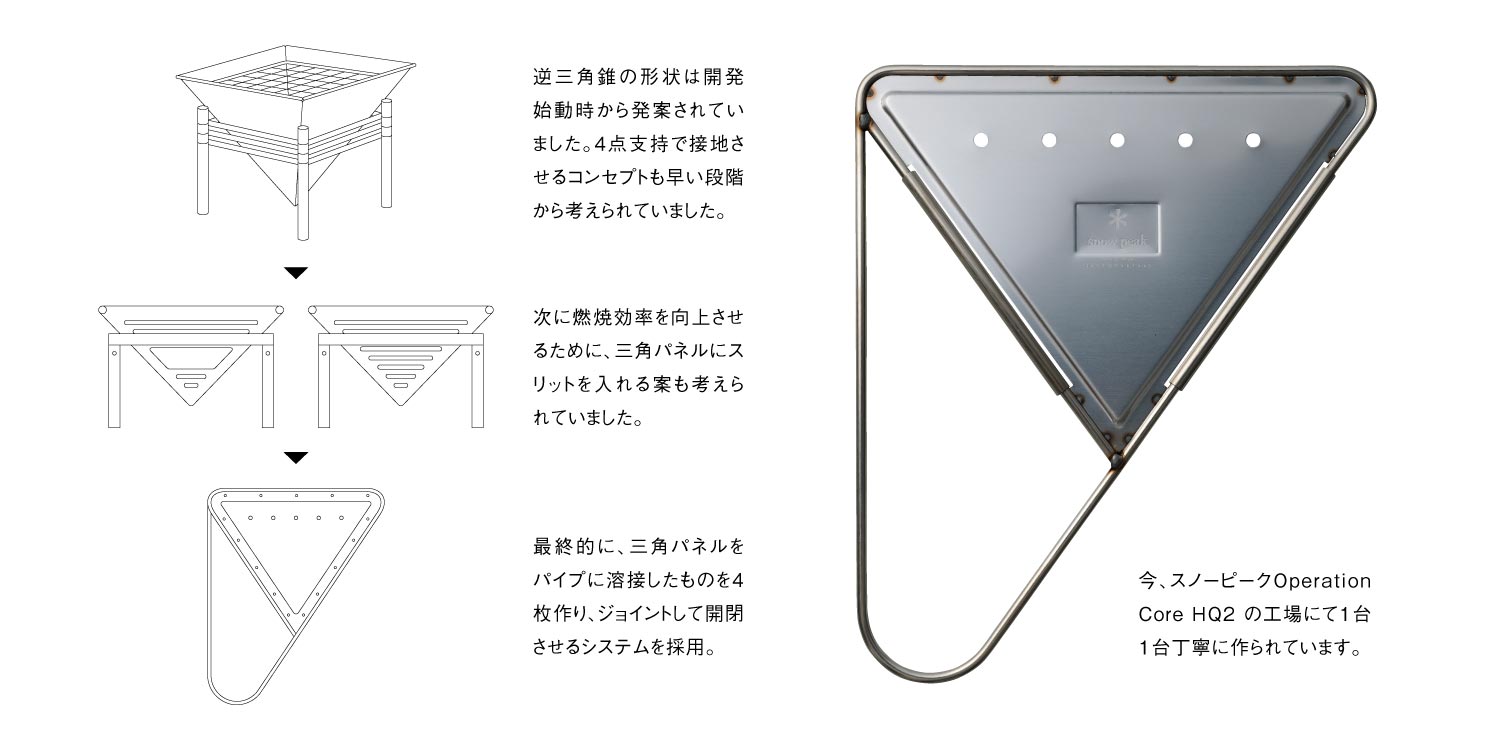

開発がスタートして早い段階で、逆四角錐のスタイルが構想にあがった。火が燃えるスペースは外へ向かって開いている形状がベストであること、さらに収納を考え折り畳めて持ち運びができること。必要な要素を全て考察した結果だ。最終的にできあがったのは、脚部を兼ねた三角のステンレスパネルをパイプで囲み、同じ形状のものを4枚つなげる非常にシンプルな構造。薄く閉じて、使用時には開いて地面に置くだけの簡単なセッティングが可能となった。

開発も終盤にさしかかった頃に、耐久性を試す検証を何度も繰り返し、1.5mm厚のステンレス材を採用した。実は、最後の検証の場に持ち込まれたサンプルは現行モデルよりも薄い板厚が用いられていた。しかし、本体の周りにも薪を重ね、まるでキャンプファイヤーのような中での過酷な耐熱実験を行ったところ、約1時間後、サンプルを取り出してみるとステンレス板は波打ち、予想以上の変形が確認できたのだ。板厚をこれ以上あげれば重くなってしまう。

それでも開発者が迷うことはなかった。焚火や炭火の高温に耐え、一生使い続けることができる過剰なまでに頑強なスペックを求めていたからだ。

発売当初、多くのキャンパーから届いた厳しい声。

マナーとして定着し、時代をつくるまでの道のり。

1996年、スノーピークは焚火台をリリースしたが、発売からしばらくはあまり売れなかった。「焚火は直火だからいいんだ」「なぜ台を使わなければいけないのか」「おかしな製品を発売した」市場では多くのキャンパーから焚火台に対する厳しい声が飛び交った。

しかしその中でも、スノーピークの思想に共感し、焚火台を受け入れてくれるキャンパーがいたことも確かだった。年々販売数は増え、私たちが掲げたコンセプトが正しかったことが証明されていった。

そして今では、焚火を楽しむキャンパーの常識となり、マナーとして定着した。スノーピークの焚火台が時代をつくった瞬間だった。

スノーピークスタッフの手により、一台一台を生産。

本社から全国、世界のユーザーの元へ届けていく。

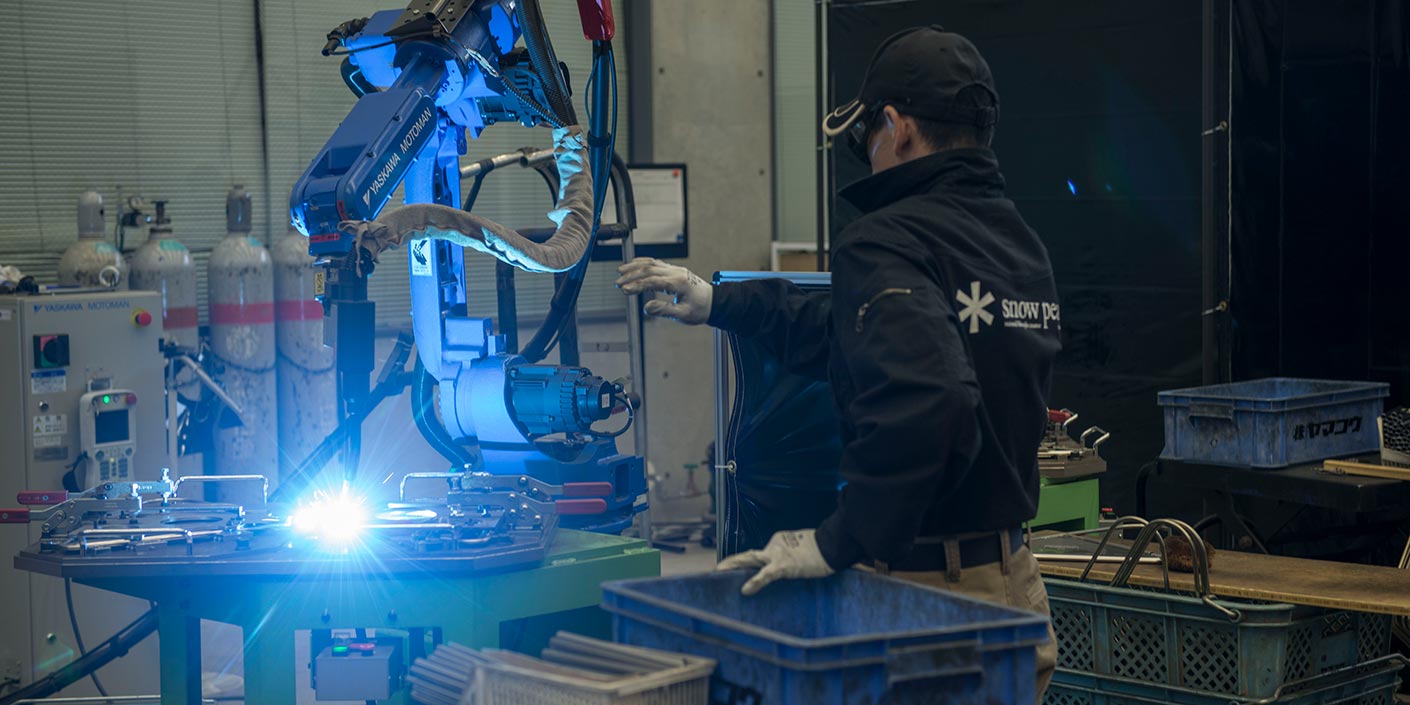

現在、焚火台を手がけているのは、スノーピークの本社工場。これまでの社外の工場との分業を見直し、2011年の工場移転を機に溶接ロボットを導入。一連の工程を内製化した。焚火台の三角パネル部分の溶接にはこれまでもロボットを使っていたが、4面を組み合わせることに使うのは初の試み。ロット、気温、湿度によって微妙に変化する部材のバラツキや習性を考慮した1mm以下の微調整、材質の異なるステンレス同士の溶接など、試行錯誤を繰り返した。

「正確な動きをするロボットだからこそ、日々微妙に変化するものをつなぐための融通が利かないという逆のデメリットも乗り越えなくてはいけない壁でした」と、工場長は語る。あらゆる作業を多面的に捉え、工程を精査し、ひとつひとつ問題をクリアし、ロボットによる一連の溶接工程を確立した。たとえば、パネル1枚・16箇所の溶接に対し、ロボットに入力するデータは200項目にも及ぶ。もちろん部材の変化の都度、プログラミングを変更。繊細な調整も含め、工程を確立させたことはチームの結束も深めた。2013年にはロボットを増設し更なる増産に挑んだ。

現在も一台一台、心を込めて生産を行っている。その証として記されているのが「HEADQUARTERS」の刻印だ。